En esta frase se vislumbra una “ilusión de grandeza y omnipotencia”, que atraviesa la historia de ese hermoso país del sur del hemisferio.

En esas remotas tierras latino-americanas, existe una cultura muy particular que se desarrolla en un país, cuyo nombre deriva del latim “argentum”, que significa “Plata”.

A su vez, su bandera refleja los colores del cielo, las nubes y el mar. Símbolos de majestuosos e “infinitos horizontes”, grandeza y poder resuenan así en sus orígenes.

Nada de pequeñas cuestiones, desde el principio un arrojo a mandatos de crecimiento superlativo.

¿Esa niña patria nacida un 9 de julio, podrá con tan pesados designios puestos sobre ella?

«Adolescencia Argenta«

En la adolescencia, el dejar de ser niño, para ser grande… duele.

Las ilusiones y desilusiones son comunes y forman parte del proceso de desarrollo y búsqueda de la identidad. Las ilusiones son expectativas y fantasías sobre la vida, mientras que las desilusiones ocurren cuando la realidad no coincide con estas expectativas, lo que puede generar frustración, tristeza o confusión.

La pasión y efervescencia va cobrando diferentes contenidos, dando lugar a fanatismos y contradicciones. Intentos fallidos de encontrar identificaciones en posibles “héroes nacionales”, que son convertidos en un abrir y cerrar de ojos en “Dioses o Demonios”.

“Es el mejor, es muy bueno, pero en realidad no tanto como… (valor reconocido parcialmente)”.

“Yo soy de… (este partido político o equipo) no importa lo que hayan hecho (incondicionalidad)”.

Estas frases constituyen algunas manifestaciones de grietas cargadas de emociones y cegueras. Escisiones entre la idealización de una figura y sus actos en la realidad, para amar incondicionalmente u odiar sin miramientos (posición enloquecedora), potenciando el alejamiento de la coherencia y madurez. Además, priman los derechos sobre los deberes, habiendo una reacción constante contra las normas, que se ve reflejada en la «viveza criolla». Intento de defenderse contra la vulnerabilidad y el miedo al ridículo («el que no afana es un gil», al decir de Discépolo en su tango «Cambalache»), paradójica combinación de “sacar ventaja” y al mismo tiempo “ser piola”, como un atributo positivo.

“Una tradición con contradicción”

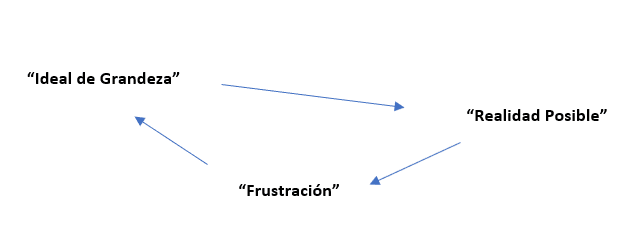

Una contradicción se arraiga así en la historia y tradición, pivoteando entre la aspiración a un “ideal de grandeza”, que choca con la “realidad posible”, generando frustración. En vez de buscar caminos diferentes al ideal, construyendo proyectos de país más cercanos a lo posible, se cae en la trampa de repetir la búsqueda de esa creencia en la grandeza.

Contradicción de base en un bucle desalineado, repetición agotadora en los diferentes gobiernos, impactando en la cotidianidad de la vida de los ciudadanos, que se manifiesta en crisis económicas, inseguridad, descreimiento, enojo y tristeza.

“La única salida es Ezeiza” dijera Alberto Olmedo en uno de sus programas. El intento de romper este cerrojo, se inicia desde otra idealización: “afuera del país todo es mejor”. La migración como salida posible. Ideal que cae, cuando se vive la realidad de ser “sudaca” en un país del “primer mundo”, transitando en paralelo el duelo de lo renunciado, y las dificultades de empezar a “caminar en un nuevo mundo” desde la extranjeridad.

“Tango y Melancolía”

Este potencial nacional percibido como grandioso, pero crónicamente incumplido, se conecta con la posible existencia de una melancolía colectiva, siendo una de sus expresiones culturales tradicionales: el tango.

Psicoanalíticamente, la melancolía se diferencia del duelo normal por una dificultad en procesar la pérdida, a menudo acompañada de una fuerte autocrítica y una baja autoestima, con la agresión vuelta hacia el propio yo, que se ha dividido, identificándose una parte con el objeto perdido, lamentándose y castigándose por su pérdida. Frustración recurrente de un «gran destino nacional» que no se concreta, dificultad para integrar las partes contradictorias de la propia identidad. Esta tensión podría explicar la oscilación histórica entre el desafío a la autoridad y la sumisión a ella, dificultando la consolidación de instituciones respetadas y normas internalizadas para un orden social estable y justo.

Un recurso para poder tolerar tanto peso, son las manifestaciones artísticas, existiendo expresiones variadas y de alta calidad, que permiten simbolizar tanta locura y dolor.

“Traumas no elaborados, repetición dolorosa”

En el plano colectivo, esta melancolía podría vincularse a duelos históricos no elaborados, que insisten en el discurso, como un intento de reparación de una herida que no deja de sangrar.

La historia argentina, marcada por la violencia desde sus inicios, deja huellas en el inconsciente colectivo.

La inmigración masiva, ese «crisol de razas», promovía la fusión de culturas en una nueva identidad argentina, a menudo funcionó en la práctica como un mecanismo de asimilación forzada a un modelo dominante, predominantemente europeo y porteño. Como consecuencia, se negaron o estigmatizaron otras identidades y aportes culturales (indígenas, criollos, afrodescendientes, migrantes internos o de países limítrofes).

Traumas por excesos de poder y locura han lastimado y dejado marcas, como guerras, dictaduras, muertes en períodos de crisis, etc.

Aquello traumático no elaborado, se repite y se actúa. «Eterno retorno», donde el trauma no es recordado como un evento del pasado, sino que se vive como una experiencia presente (compulsión a la repetición freudiana).

Manifestaciones actuales a nivel ideológico, social y político de ansiedades, frustraciones y enojos, por la naturalización de esos dolores de los que no se puede escapar.

“De crisis, amistades y genialidades”

Las crisis suelen ser momentos de quiebres sincrónicos, que se producen como estados de excepción. Luego de esta ruptura llega un cambio y reconstrucción, que dura un determinado tiempo, durante el cual se produce crecimiento, hasta un nuevo desajuste.

Pero, ¿qué sucede si estas situaciones se vuelven crónicas?

“Argentina es un país que vive en crisis”, naturalizándose como parte de las “costumbres argentinas” poco sanas, el soportar y resistir. Se arrastra así a sus habitantes a un constante “estado de alerta”, cuando solo se debería activar esta alarma interna ante situaciones de peligro.

Como contracara de tanto padecer, emergen el culto a la amistad y a los lazos familiares. La familia, ya sea formal o informal, se mantiene como el centro afectivo primordial para la mayoría de los argentinos, independientemente del estrato social o la edad. Los amigos, constituyen una red de contención y amor, que complementa y sostiene emocionalmente. Esta calidez se manifiesta en costumbres como el saludo con un beso en la mejilla, incluso entre desconocidos, un gesto de cercanía que puede sorprender a extranjeros.

Los rituales del mate y del asado trascienden, para convertirse en compartir un «verdadero acto de amor» entre amigos y familiares.

El talento argento, muestra luces que brillan a nivel mundial, tanto en el deporte como en variadas expresiones artísticas. Habilidades descollantes que dan lugar a genialidades, que superan la media, iluminando de esperanzas al pueblo, en un “SÍ, ES POSIBLE”. Ese orgullo de enfrentar la adversidad y lograrlo, a pesar de las limitaciones de un “tercer mundo”.

“Psicoanálisis: un método en suelo argentino”

Argentina ocupa un «destino propicio” para el psicoanálisis. Este se ha filtrado en el tejido cultural, convirtiéndose en un lente a través de la cual se interpretan las experiencias colectivas e individuales. Debido a una identidad nacional históricamente fracturada y conflictiva, una «grieta» que no sana, y un “soportar” casi heroico de sus habitantes que padecen el día a día las locuras cotidianas.

El psicoanálisis, ha mantenido así una fuerte tradición, siendo una de las formas de terapia más populares. Un método que permite bucear en el mundo interno, historizando y poniendo palabras a conflictos no resueltos. Desde su trabajo, el analista acompaña al paciente, en la construcción de herramientas que lo habilitan a nuevos posicionamientos frente a su realidad, hacia un camino más sano ante tanto padecer.

“¡Este es el aguante!”

El «aguante argento» celebrado por momentos como fortaleza y virtud, también puede ser un síntoma poco sano. Representaría una capacidad real para navegar la dificultad. Pero esta adaptación constante a un entorno disfuncional, podría a su vez atrapar al sujeto en un costo interno y sufrimiento de los que no se puede escapar, encubierto bajo una idealización: “¡Ser argentino, es lo más grande que hay, papá!”.

Texto: Lic. Germán Rothstein.

Imágenes: IA